|

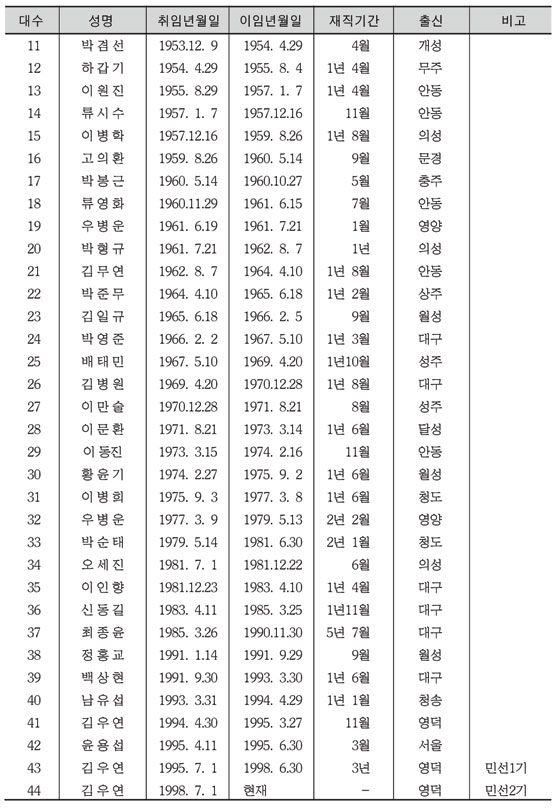

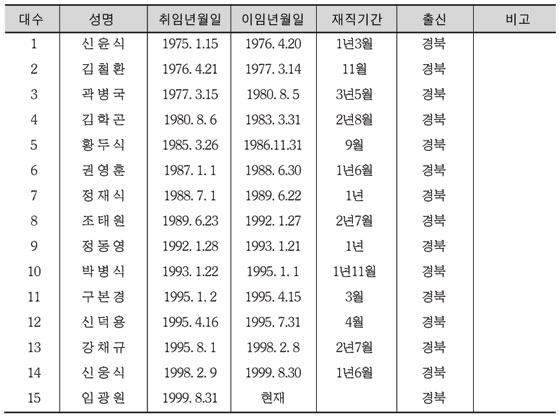

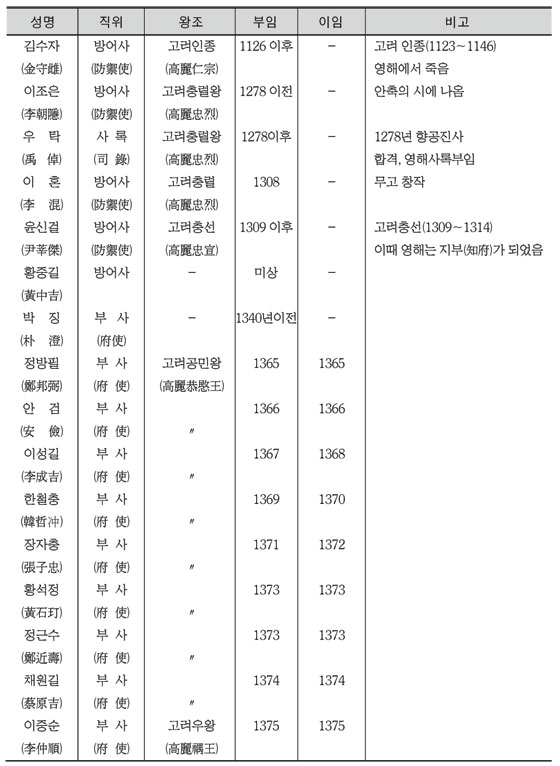

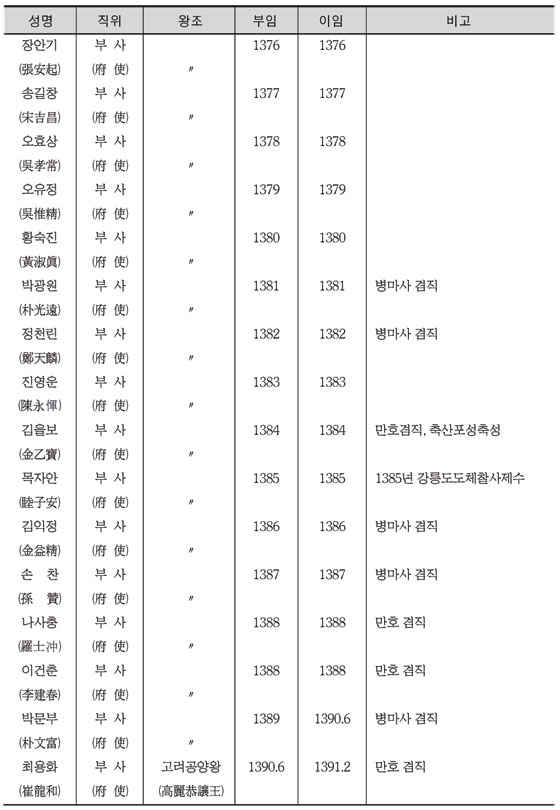

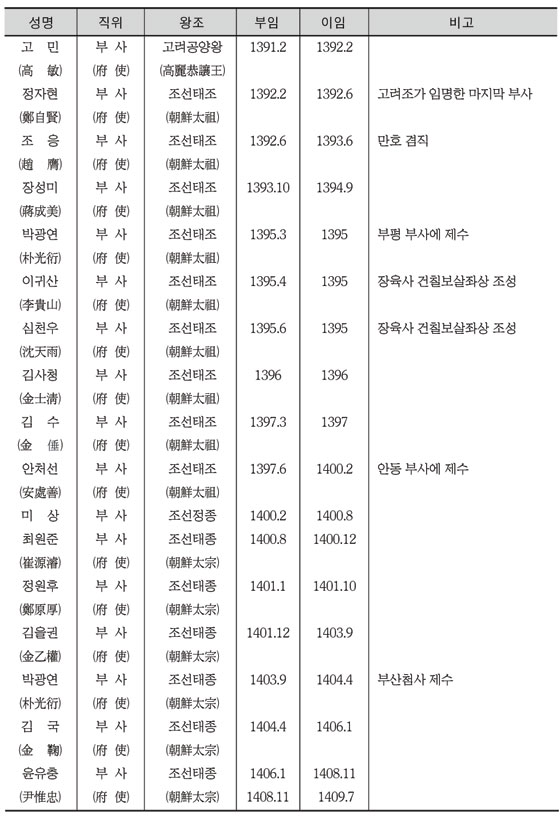

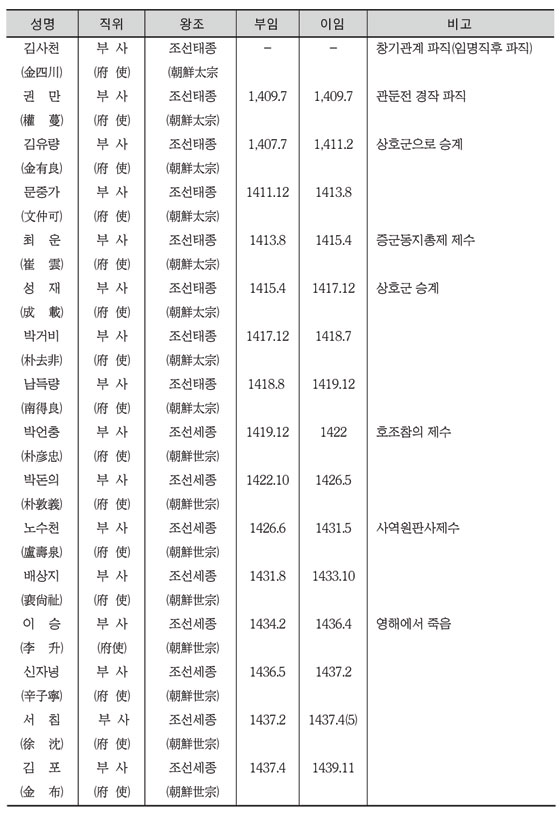

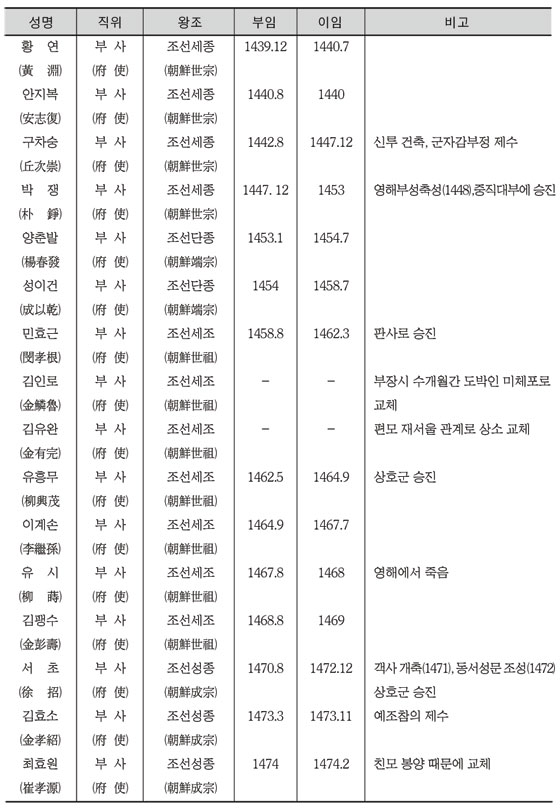

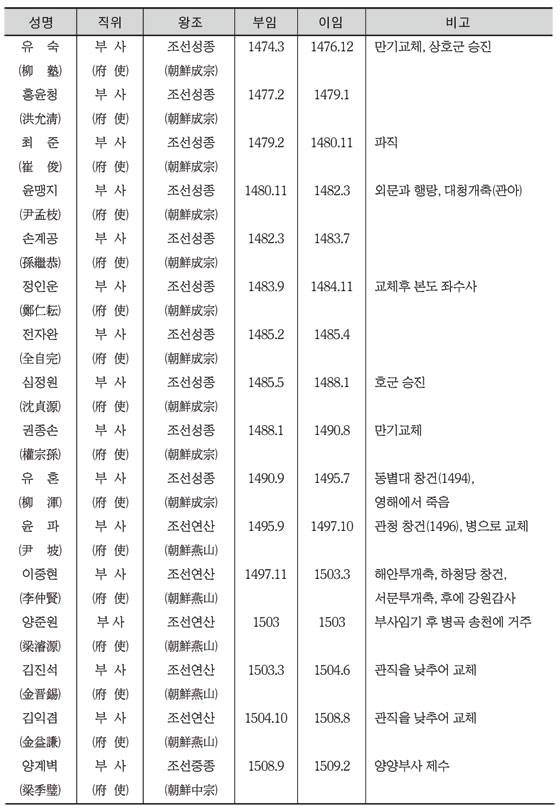

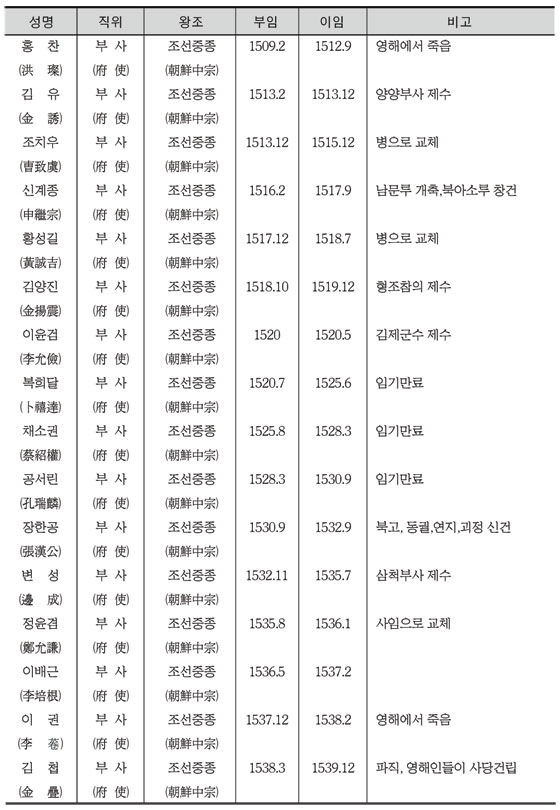

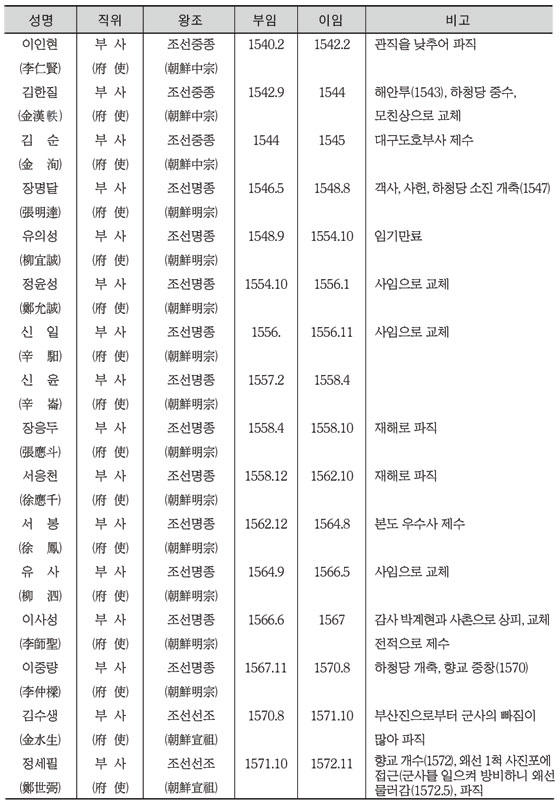

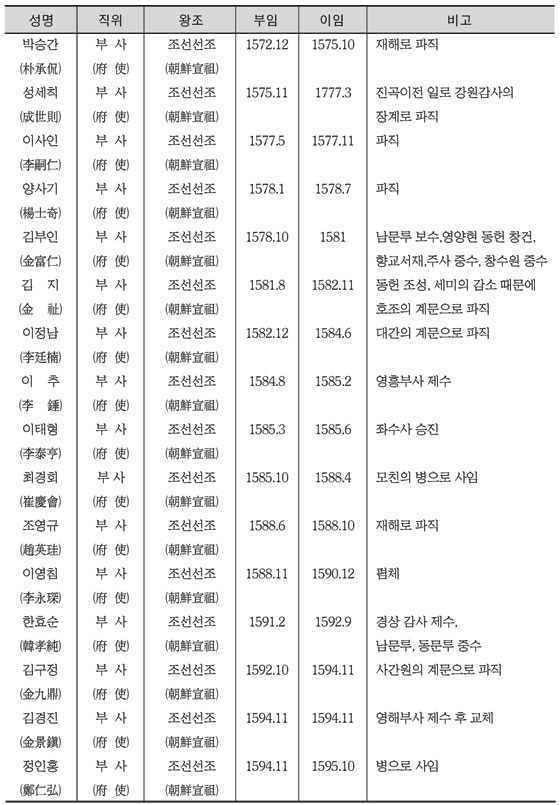

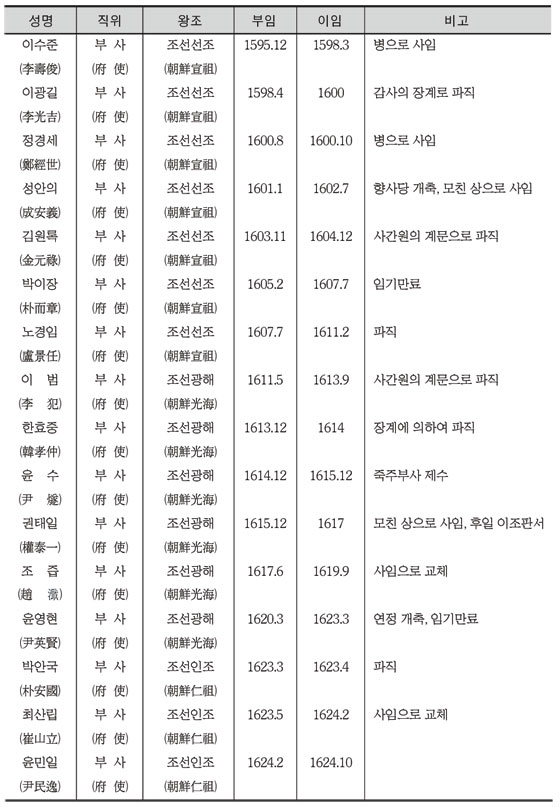

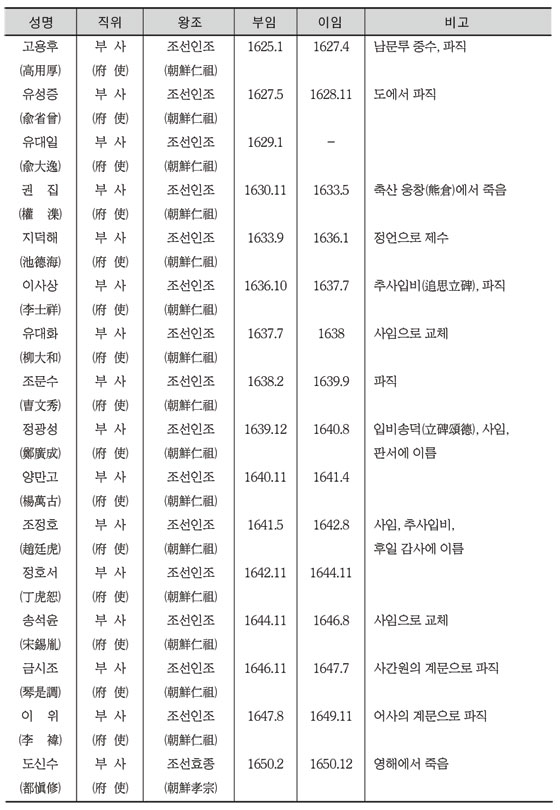

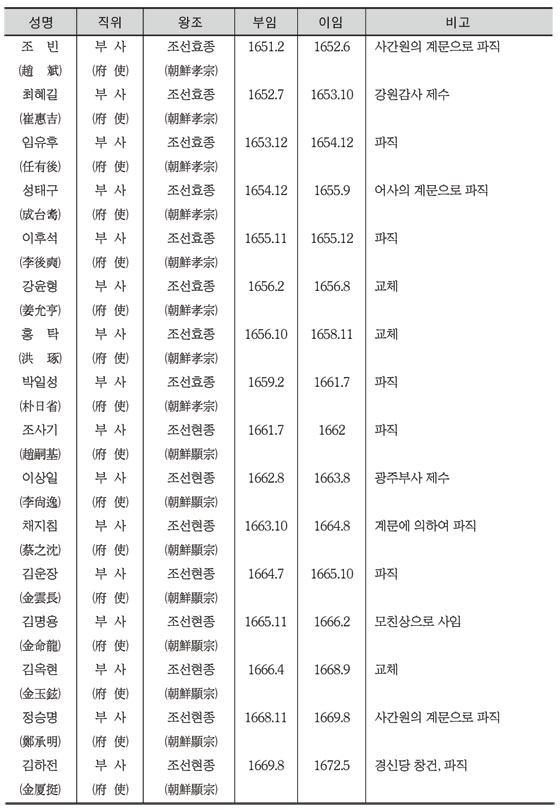

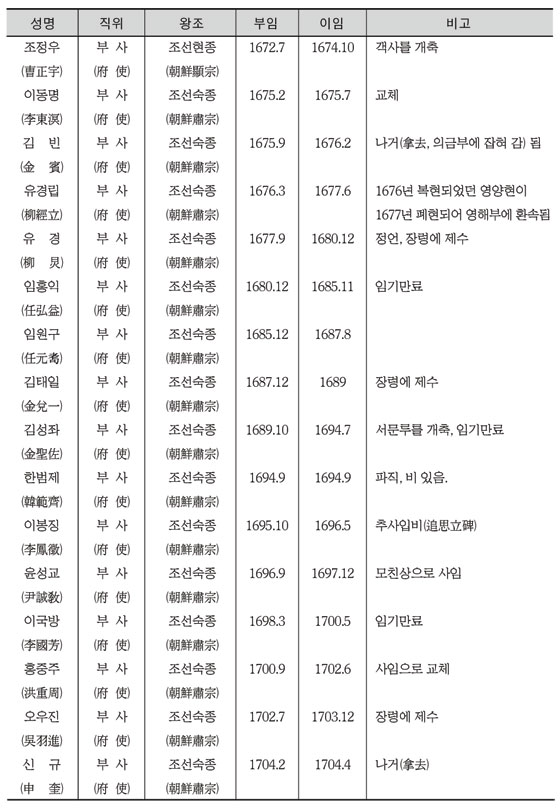

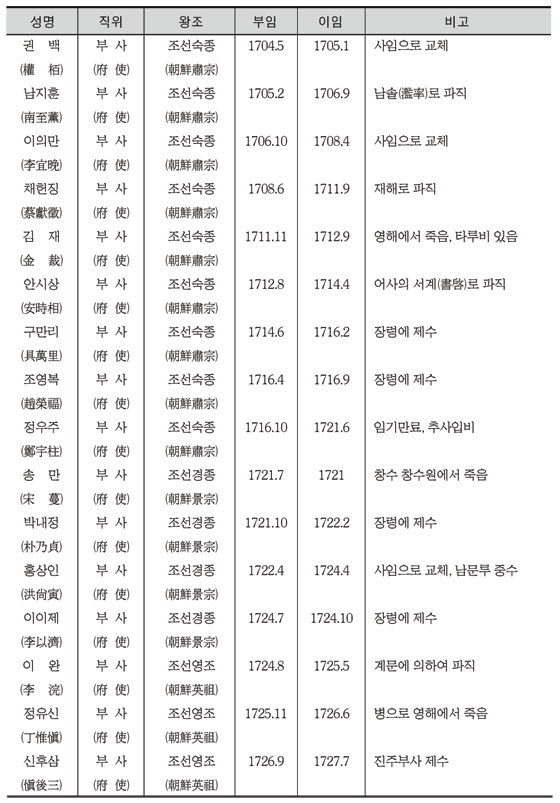

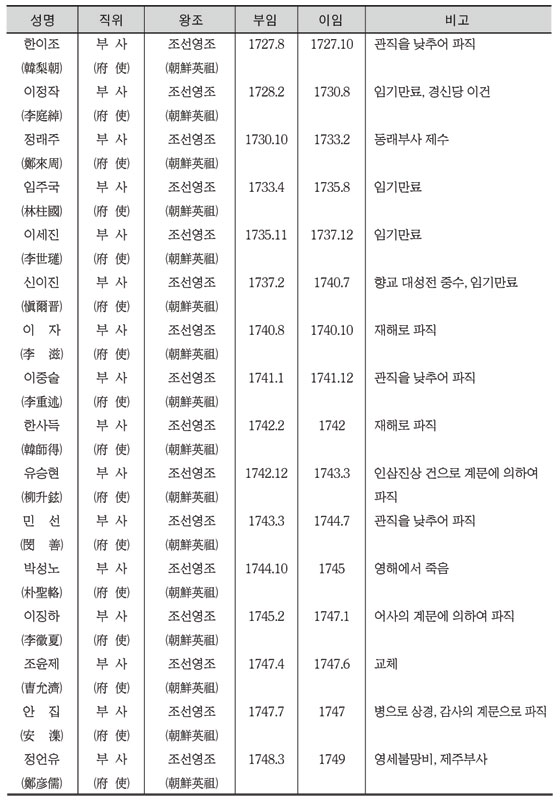

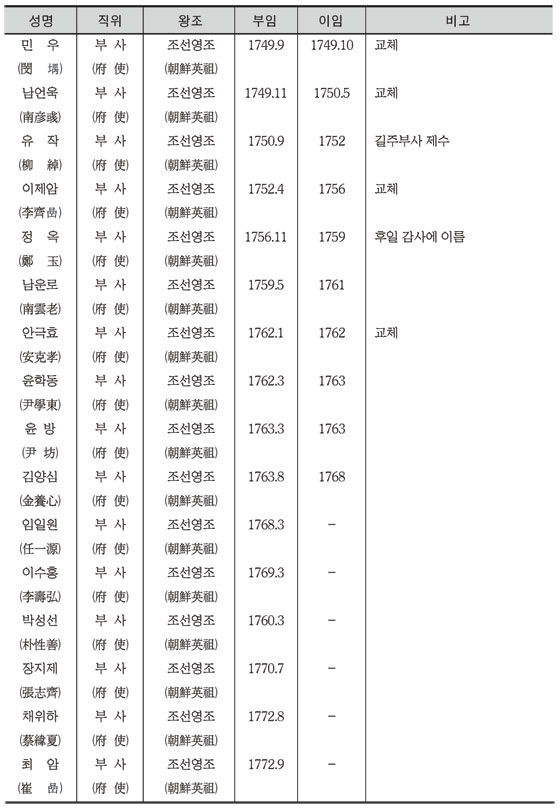

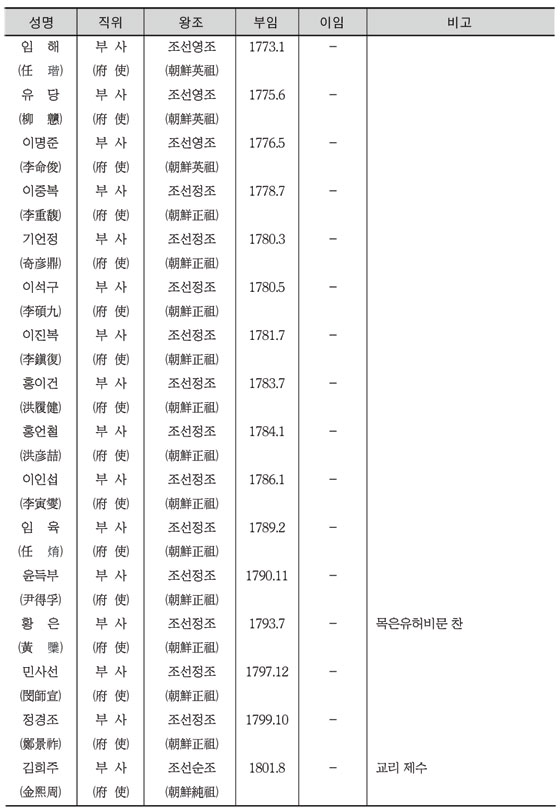

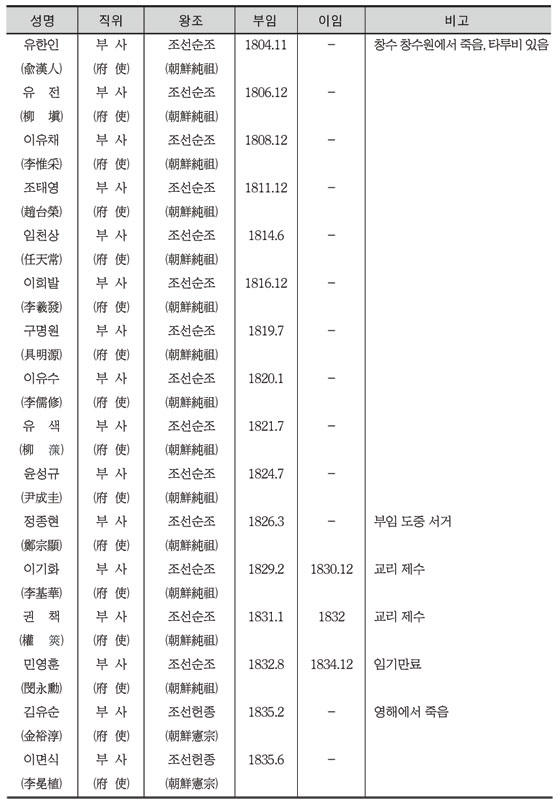

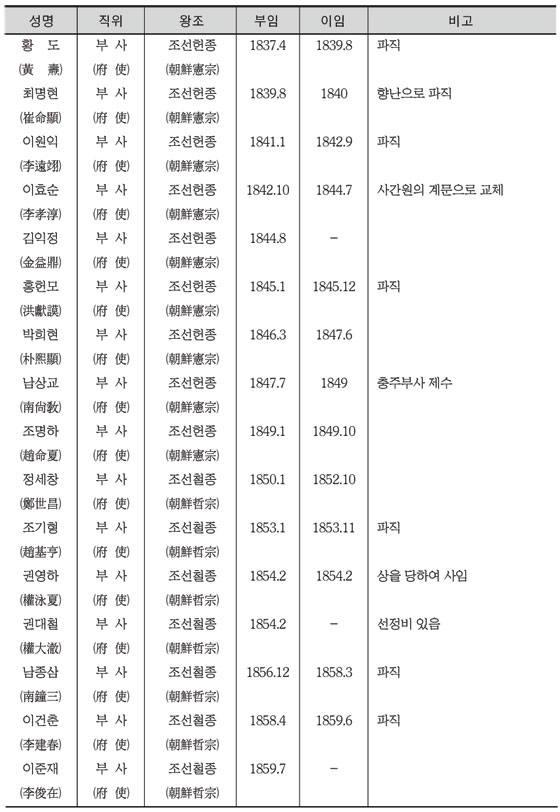

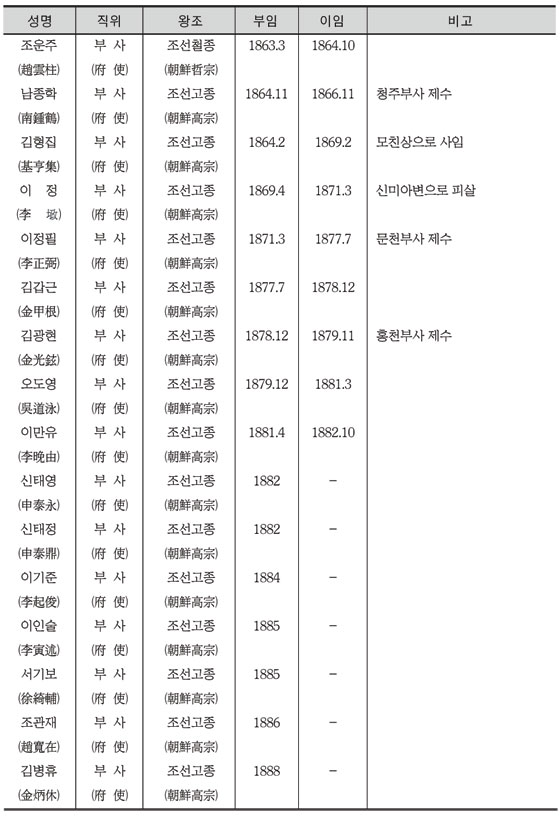

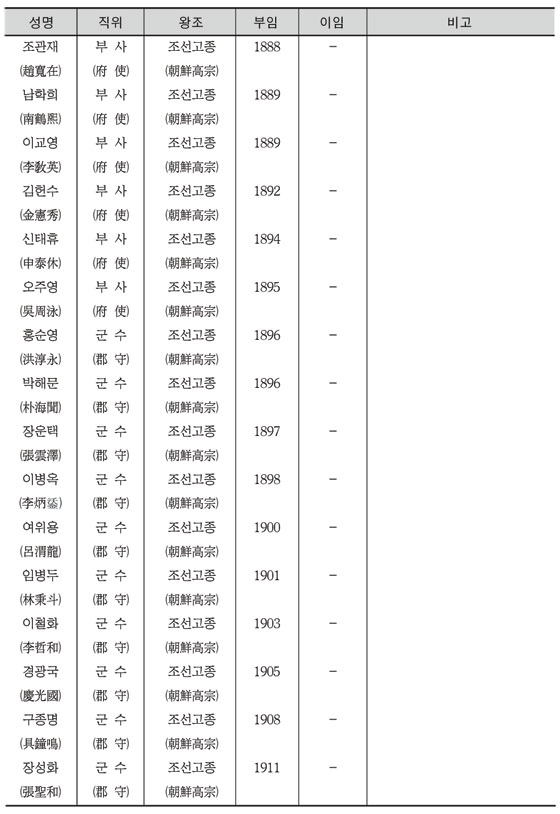

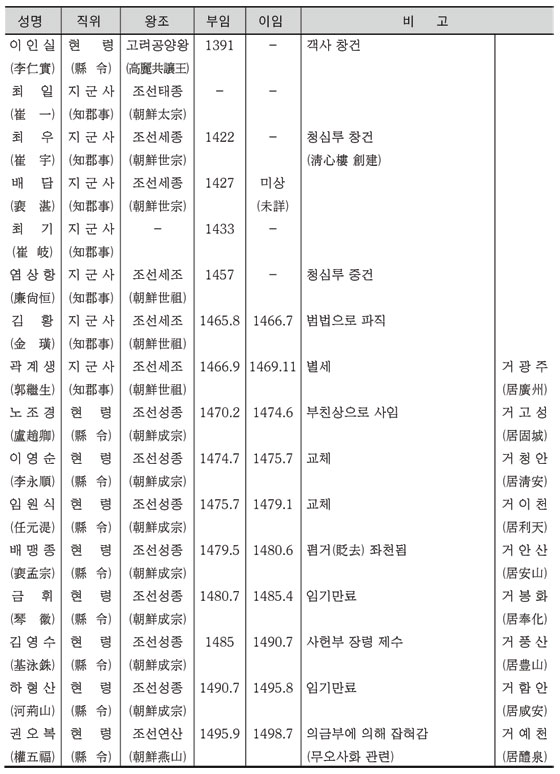

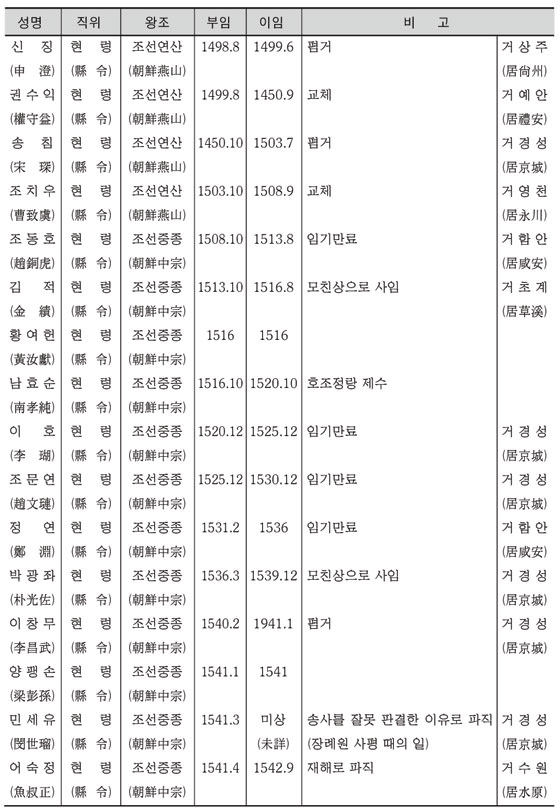

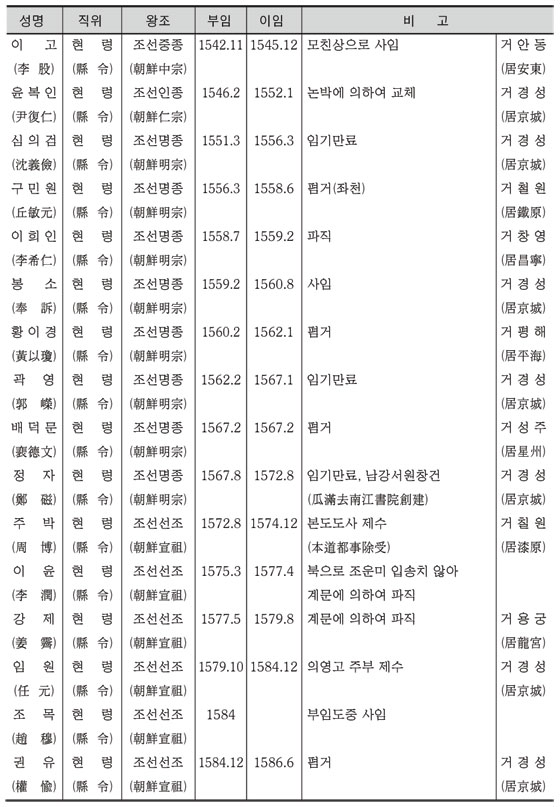

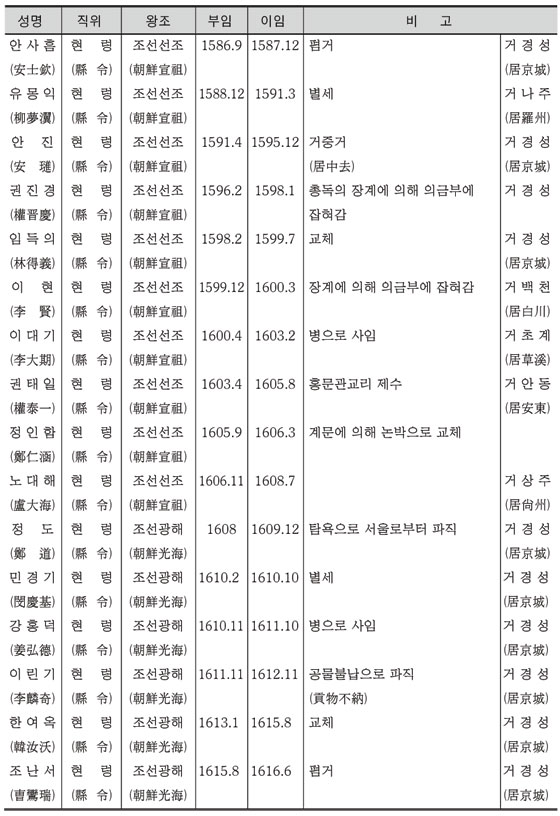

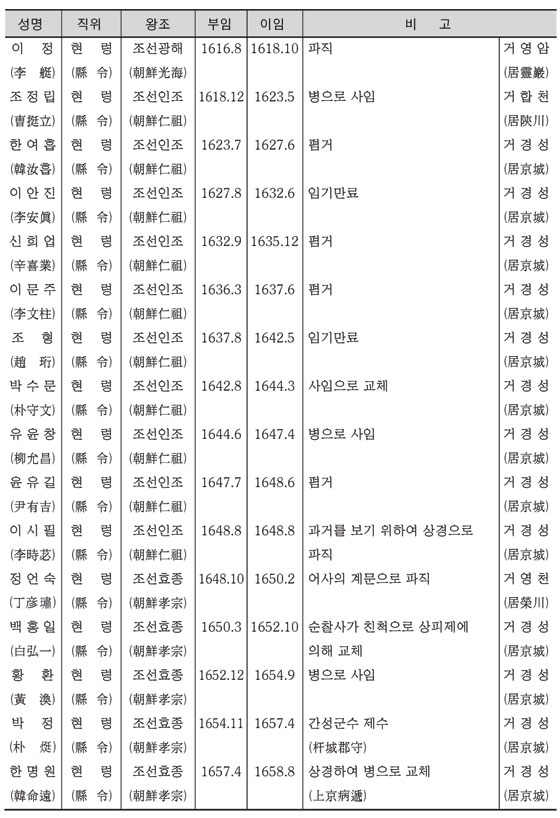

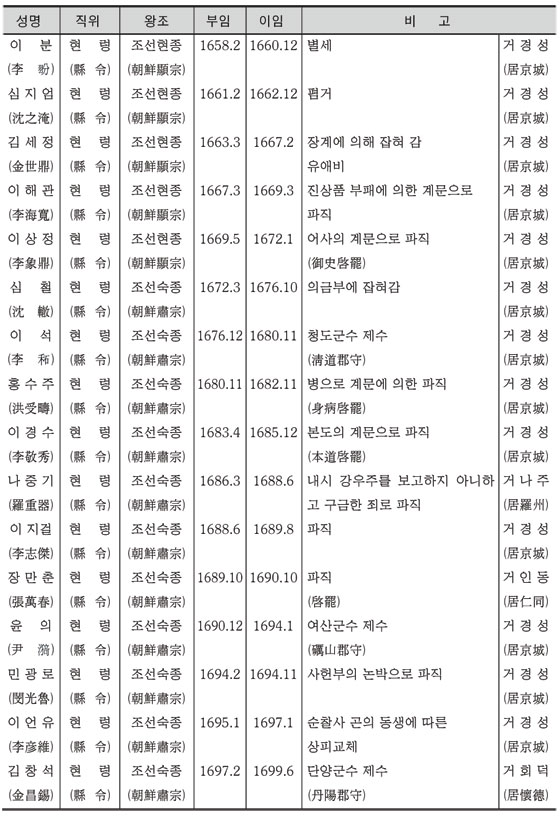

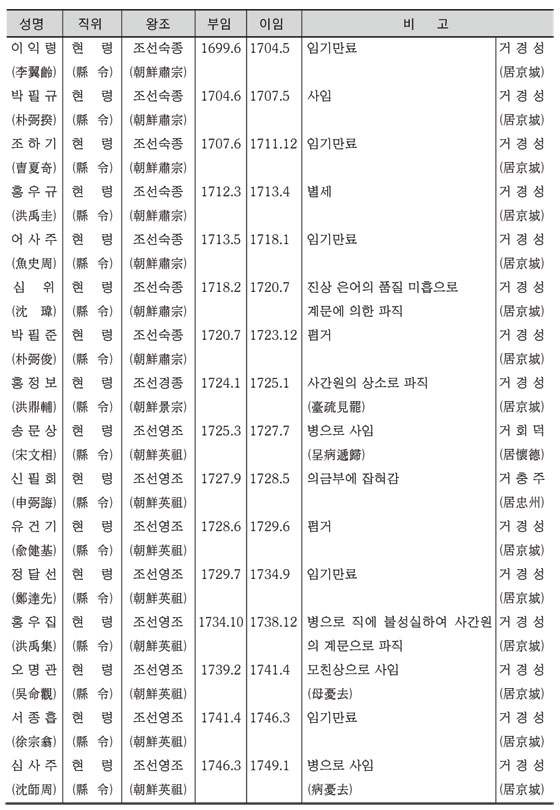

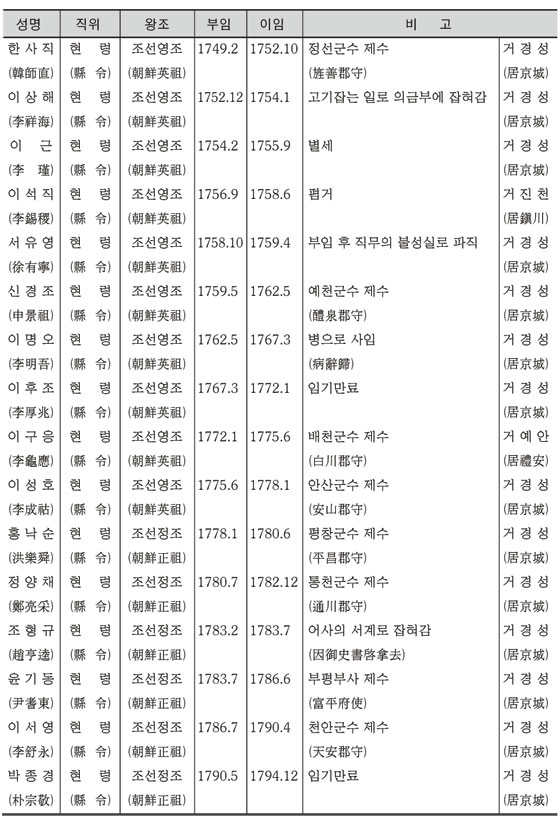

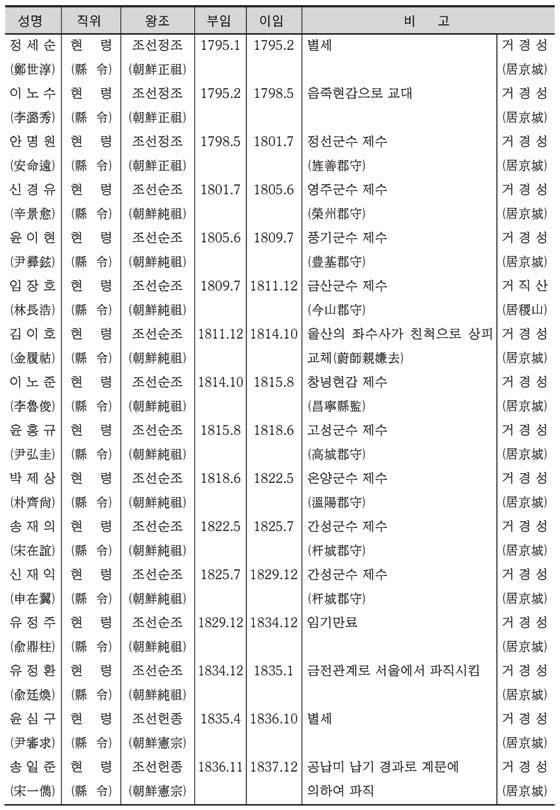

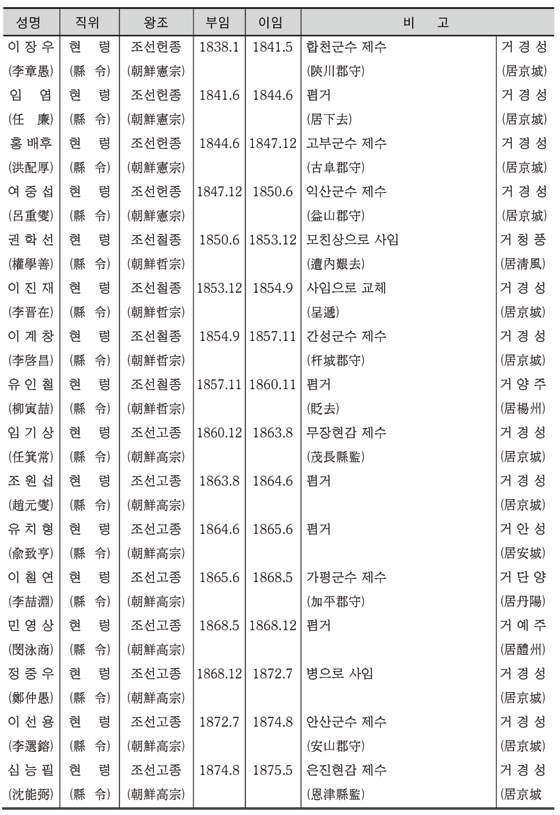

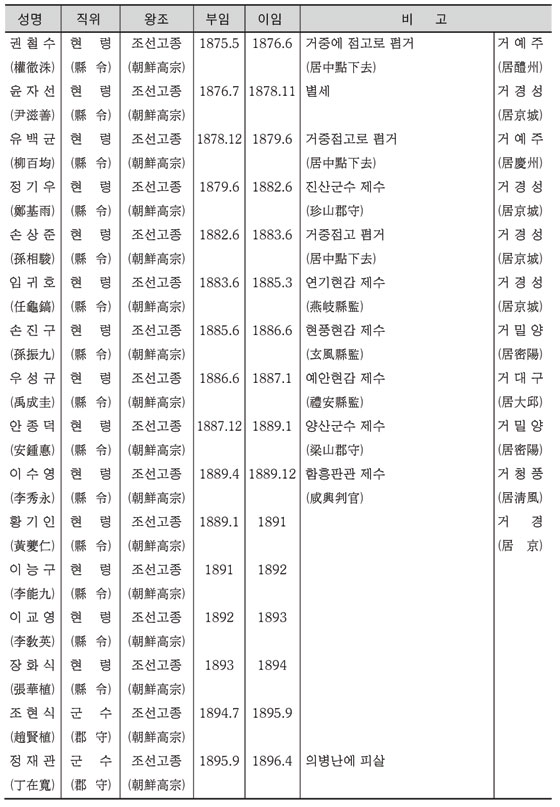

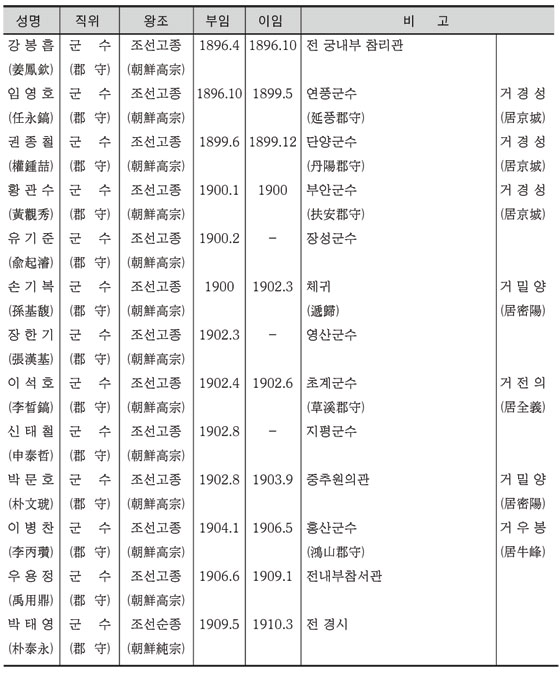

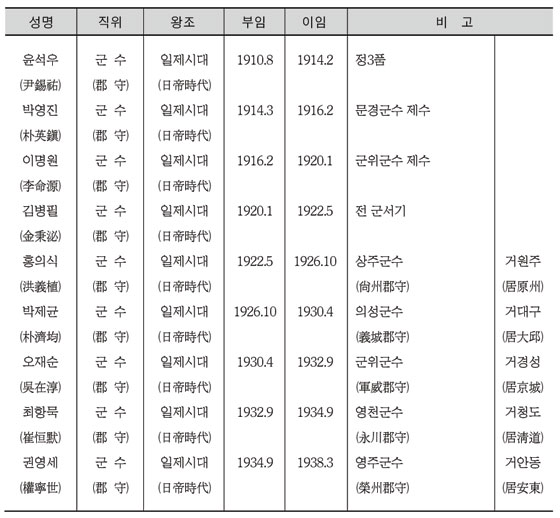

제1절 역대 영해 부사, 영덕 현령, 군수 명단

고래로부터 우리 지역은 중앙정부의 지방제도에 따른 지방행정의 범위에 속하여 있었으며, 오늘날에 와서도 이러한 사정은 대동소이하게 적용된다. 따라서 왕조의 교체와 정권의 부침에 따라 우리 지역의 지방제도도 많은 변화가 있었다. 이러한 변화와 함께 지나간 과거에는 방어사 혹은 부사, 현령 혹은 감무(監務), 그리고 지군사(知郡事) 등의 이름으로 많은 수령들이 이 지역에 부임하여 오고 이임하여 갔다.

오늘날에 와서는 우리 지방의 행정책임자의 명칭을 군수로 지칭하고 있는데, 군수는 기초자치단체인 군의 최고 행정책임자로서 막중한 자리이다. 고려와 조선시대에는 이들 목민관을 수령(守令)이라고 하였는데, 오늘날의 군이 처한 지방행정 제도상의 위치는 광역자치단체인 도(道)와 말단의 행정단위인 읍·면·동의 중간에 위치한 행정기관으로 그 장(長)인 군수는 1995년부터 주민의 직접선거에 의하여 선출되는 선출직(選出職) 공무원이다.

우리나라는 고대로부터 특정지역의 인구와 토지의 규모를 참작하여 이들 지역을 다스리기 위한 제도를 두었는데, 이들 제도가 완전한 지방제도의 틀로 갖추게 된 시기를 대체적으로 신라가 삼국을 통일한 후라고 보고 있다. 신라는 삼국을 통일한 후 전국을 9주 5소경으로 개편하고 주 아래에 군·현·촌을 두고 행정의 일원화를 꾀하였는데, 당시의 군과 현 단위가 오늘날의 군에 해당된다고 하겠다.

고려시대에 들어와서는 현종 9년(1021)에 후삼국의 영토를 효율적으로 통치하기 위하여 전국의 지방제도를 고쳐 도호부·목·부·군·진·현을 두었는데, 당시의 부·군·진·현이 오늘날의 군단위 행정기관에 해당한다고 하겠다.

조선시대에 들어와서는 고려의 제도를 이어받아 대도호부·목·도호부·군·현의 각 지방제도를 두어 도호부사에 종3품을 임명하였으며, 군수에는 종4품의 관리를 임명하였으며, 현령은 종5품, 현감으로는 종6품의 관원을 보임하여 당시의 지방행정을 담당하도록 하였다.

영덕군은 1896년의 행정구역 개편 전까지는 영해부와 영덕현으로 구성되어 있었으나, 1896년 행정구역의 개편으로 영해부는 영해군으로 되었으며, 영덕현은 영덕군으로 되었다. 개편되기 전까지는 영해부에 종3품의 도호부사가 임명되었으며, 영덕현에는 종5품의 현령이 부임하였다. 영해부사나 영덕현령은 행정적으로는 관찰사의 지휘 아래에서 동등한 권한을 가지지만 군사적으로는 위계에 따라 상하로 지휘계통이 확립되었다.

그러나 일제하인 1914년 3월에 이르러 영해군이 영덕군으로 통합되면서 오늘날과 같은 단일화된 영덕군이 발족하게 되었다.

조선시대에 들어와서 수령의 임기는 5년이 기본이나 변방(邊方)과 가족이 같이 갈 수 없는 곳은 3년으로 하기도 하였다. 수령의 권한은 관할지역의 행정과 군사, 사법권을 가지고 대부분의 일들을 자율적으로 처리할 수 있는 막강한 권한을 갖고 있었다. 사법권에 있어서 감사의 허가가 있으면 사형까지도 집행할 수 있을 정도의 무한대에 가까운 권한을 가졌다. 이러한 수령의 권한 이외에 수령이 수행해야 할 고유 임무가 있었으며, 이에 따라 조정에서는 정기 혹은 비정기적으로 수령의 임무를 감찰하여 파면 또는 벌을 주기도 하였다. 고려와 조선시대에 있어서 지방 수령의 임무를 살펴보면 고려시대에는 수령오사(守令五事)라 하여 전야벽(田野闢), 호구증(戶口增), 부역균(賦役均), 사송간(詞訟間), 도적식(盜賊息)의 다섯가지가 있었으며, 조선시대에는 수령칠사(守令七事)라 하여 농상성(農桑盛), 호구증(戶口增), 학교흥(學校興), 군정수(軍政修), 부역균(賦役均), 사송간(詞訟間), 간활식(奸猾息)의 일곱가지를 목민관으로써 당연히 행해야 할 임무라 하였다.

|

page.jpg)

page.jpg)